※終了しました

阿部醒石遺墨展

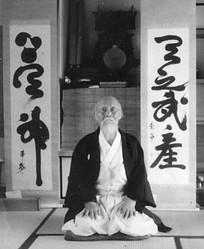

合気道開祖の直弟子で開祖から十段を許された武道家でもあり、書道家として日展会員であった阿部醒石先生(1915年-2011年)の御作品を、かつて日本の都があった京都・長岡京の内裏に位置する築100年超の歴史ある古民家で展示いたします。

阿部先生は書と合気道を融合させ、「氣」を書の作品に残す方法を体得されました。合気道を稽古されている方、書道を嗜む方、芸術の秋を愉しみたい方、ぜひ「氣」が込められた書をご鑑賞下さい。

せいせき

00 更新情報

9月4日:特設サイト開設しました

9月5日:「01遺墨展詳細」の日時

変更しました

9月10日:「06その他」新設、

動画等追加しました

9月15日:「01遺墨展詳細」の場所、

日時を追加しました

9月21日:「01遺墨展詳細」に

両会場の移動ルートを

追加しました

9月25日:「01遺墨展詳細」の

日時を変更(延長)しました

10月18日:「02阿部醒石先生とは」の

一部を修正しました

01 遺墨展�詳細

主催:合気道向日町教室

協賛:天之武産合氣塾道場

場所:①と②で同時開催

両会場は約1.3km離れています。

車で7分、徒歩17分です。

徒歩での移動ルートはコチラ

①旧上田家住宅(地図)

(旧上田家住宅についてはココ)

・阪急京都線西向日駅 徒歩5分

・JR向日町駅からタクシー7分

②永守重信記市民会館

1階ギャラリー(地図)

・阪急京都線東向日駅 徒歩15分

・①旧上田家住宅から徒歩15分

日時:令和6年11月

2日(土) ①9時30分~20時

②9時~22時

3日(日) ①9時30分~20時

②9時~22時

4日(祝) ①9時30分~15時30分

②9時~17時

入場料:無料

02 阿部醒石先生とは

大正4(1915)年:3月26日、大阪府高槻市に生まれる。

本名、俊一。

昭和9(1934)年:吹田市立第一小学校勤務。

昭和15(1940)年:大日本みそぎ会で二木謙三主宰

「禊の鍛練会」に参加。

昭和23(1948)年:北野高校勤務(~1982年)。書道担当。

昭和27(1952)年:吹田市で合気道開祖植芝盛平翁先生に

出会う。開祖が毎月7~10日間

ご滞在(1955~1969年)。

昭和31(1956)年:日展入選。

昭和37(1962)年:北野高校合氣道部設立。

自宅に天之武産合氣塾道場開設。

合氣道七段。

日展特選。

昭和38(1963)年:日展無鑑査。

昭和40(1965)年:日展出品委嘱。

文部省教科書検定調査員(高校書道)

昭和43(1968)年:合氣道九段。

昭和44(1969)年:合氣道十段。(4月26日に開祖ご昇神)

以後は大阪府吹田市の道場を中心に国内のみならず、アメリカ、フランス、ロシア、シンガポール、ペルー等で講習会を開き合気道の指導に精力的にあたる

平成2(1990)年:日本武道協議会より武道功労賞が

贈られる。

平成6(1994)年:紺綬褒章受章。

平成23(2011)年:5月18日ご昇神(96才)。

03 合気道と書道

「私は右手で書道、左手で合氣道をやっています」

と、我々に笑いながら仰っていた阿部醒石先生は、書家の家系であったことから、自然と自身も書の道に進まれました。

25歳の頃、ご自身の書道に行き詰まりを感じ始め、それを打開するために禊を修めることに決めました。その禊の講習会の主宰者であった二木謙三先生は、禊や古事記、玄米に通じた医学博士でしたが、同時に合気道開祖植芝盛平翁先生に師事し合気道を修めていらっしゃったため、阿部先生は禊講習会で初めて合気道に接しました。

37歳で植芝盛平翁先生との運命的な出会いがあった際、「合気道とはミソギである」という翁先生のお言葉に、「合気道をすれば、これまで自分が修めてきた書道と禊も一つのものになるかも」と感じ即入門されました。

その結果、禊によって練磨した肚の力(気)を書に書き残す方法を体得した阿部先生は、書道と禊、合気道を一つのものにされました。そして、その方法に感心された翁先生に阿部先生は書道の手ほどきをすることになり、翁先生も素晴らしい書を数多く遺されました。

04 阿部醒石先生の御作品

「書道は”にじみ”と”かすれ”」

「弘法は筆を”選ぶ”んや」

と良く仰っていた阿部先生の御作品は紙に書かれたものばかりではなく、石碑として主に植芝盛平翁先生にゆかりある地に多く遺されています。

その他にも学校や病院の看板、珍しいものでは落ち葉やワインのラベルというものもあります。

_JPG.jpg)

_edited.jpg)

_JPG.jpg)

05 今回の展示作品(予定)

開祖の道歌を始め合気道に関する言葉、古事記に出てくる神の御名や事柄、故事来歴、古歌などを10点程度展示する予定です。

06 その他